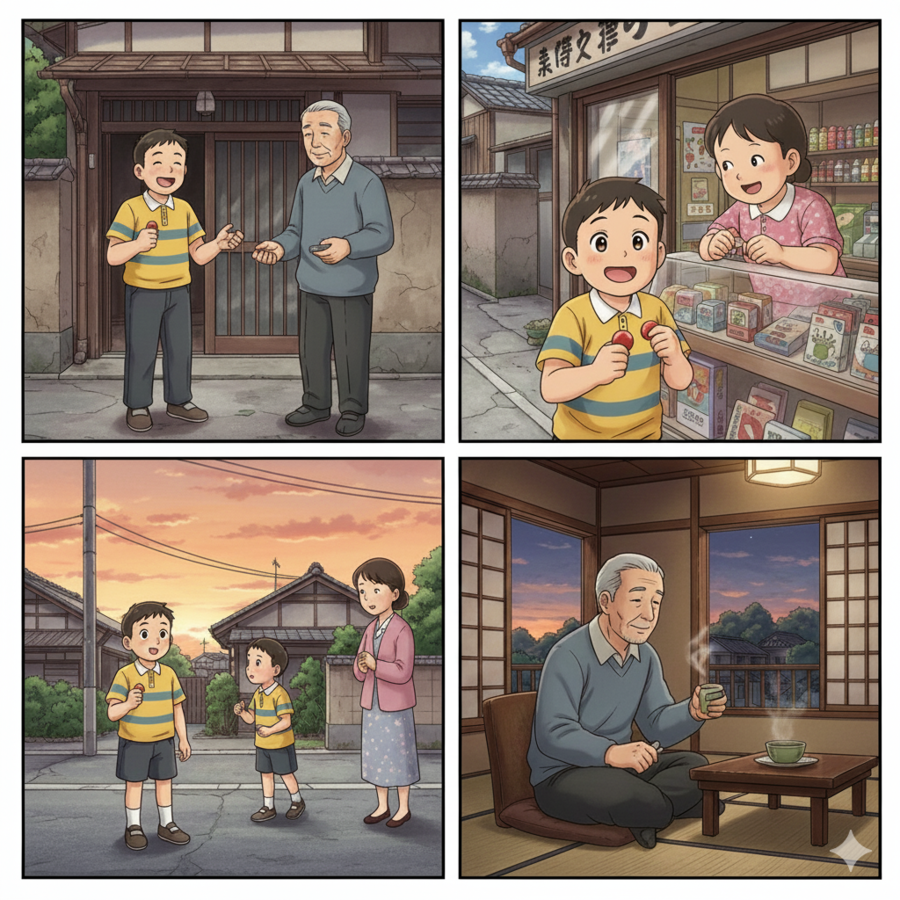

父のお使いで、バス停前のタバコ屋へ行くときは、いつも少し誇らしかった。

任されることが嬉しくて、頼まれるとすぐに家を飛び出した。

店番のおばあちゃんは、決まって飴玉をくれた。

その飴を握りしめながら帰る道で、ふと後ろを見ると、少し離れた場所から母がこちらを見ていたことがある。声はかけず、ただ見守っていた。その姿を見たとき、なぜか胸が温かくなった。

父は多くを言わなかったが、私が無事に帰ると、何も言わずに受け取った品物をしまった。

その無言のやり取りの中に、信頼と安心があったのだと思う。

昭和の時代、親は決して甘くはなかったが、確かな愛情があった。

言葉にしなくても、日々の行動の中で伝えられていた。

今日の静かな夜、そんな両親の姿を思い返しながら、あの時代に育てられたことを、改めてありがたく感じている。

明るい気持ちになる言葉:

親に守られていた日々は、今も心の奥で息づいている。